Une grande migratrice

présente à La Réunion de juin à octobre

Grandes migratrices, les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) parcourent plusieurs milliers de kilomètres entre leurs zones d’alimentation polaires et les zones de reproduction tropicales.

Dans l’Hémisphère Sud, la baleine à bosse se nourrit en Antarctique pendant l’été austral (décembre à mars) et rejoint les eaux chaudes en hiver austral (juin à octobre) pour mettre bas et/ou s'accoupler. Chaque hiver austral, La Réunion est le théâtre de la présence de cette espèce et de son comportement démonstratif.

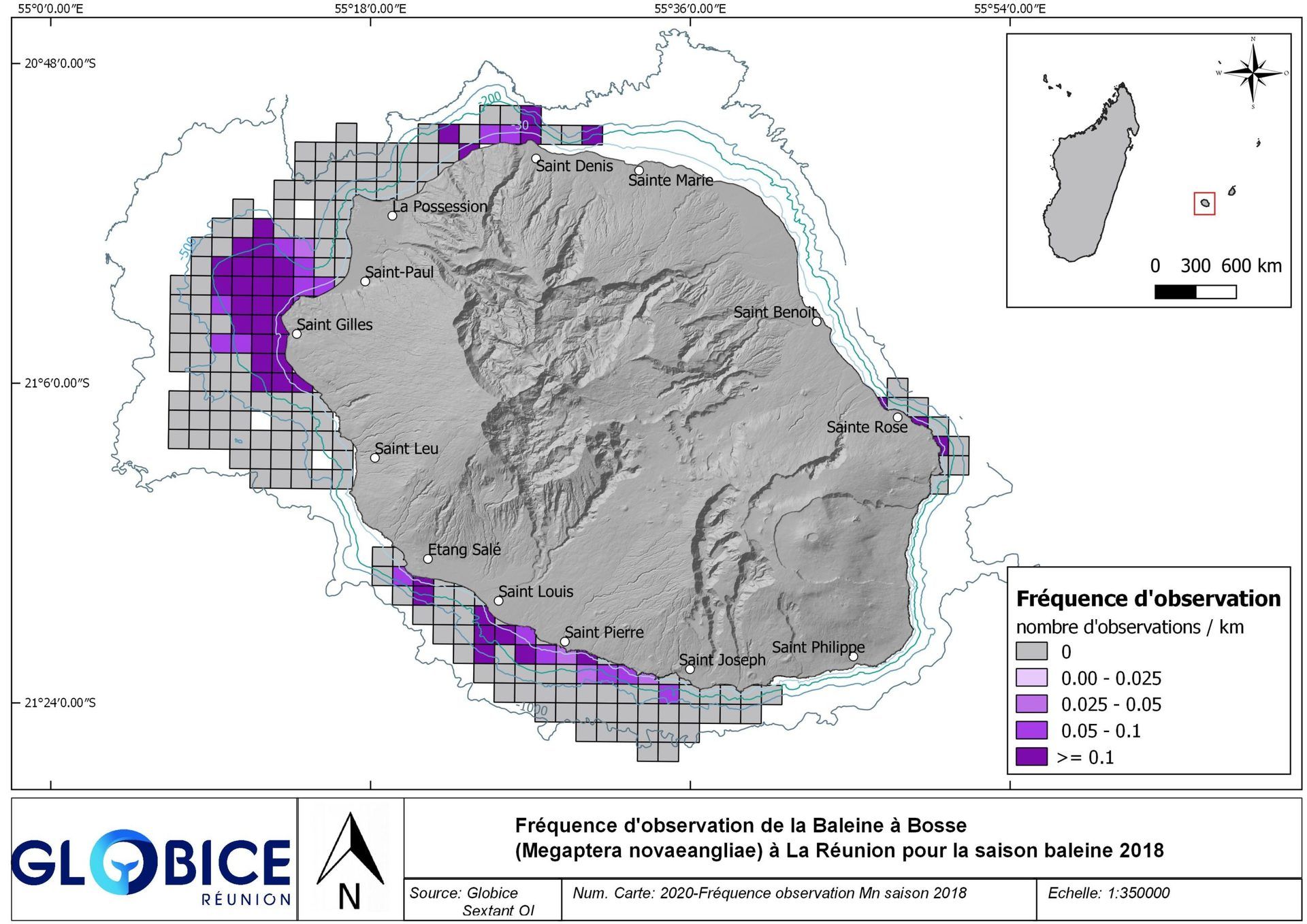

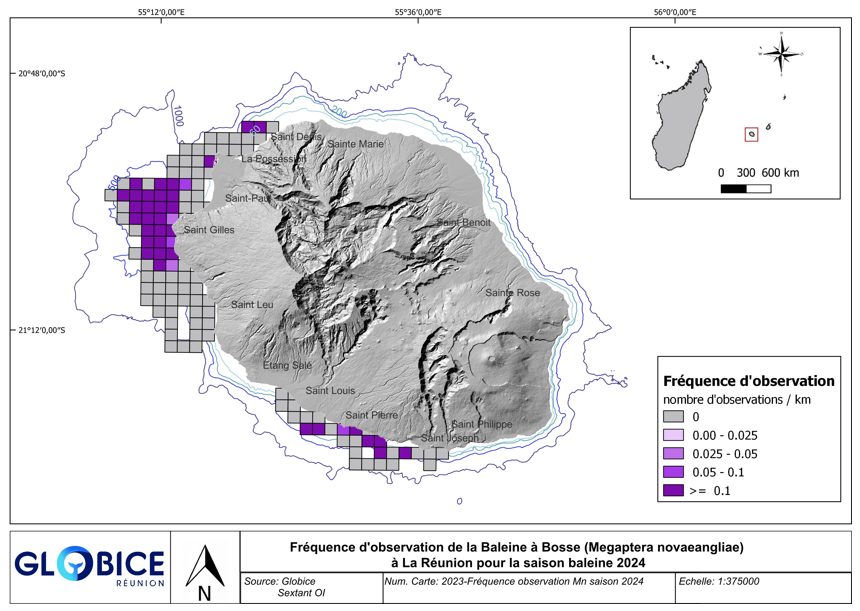

A La Réunion, Les baleines à bosse fréquentent préférentiellement les zones côtières devant Saint-Gilles (notamment le plateau appelé « le sec ») et Saint-Pierre, où les conditions de bathymétrie (faible profondeur) sont favorables pour les activités de reproduction. Les couples mère-baleineau occupent préférentiellement les eaux calmes en bordure de littoral où les mères allaitent leur progéniture et recherchent de la tranquilité pour le repos.

Des saisons à l’abondance d’individus variable

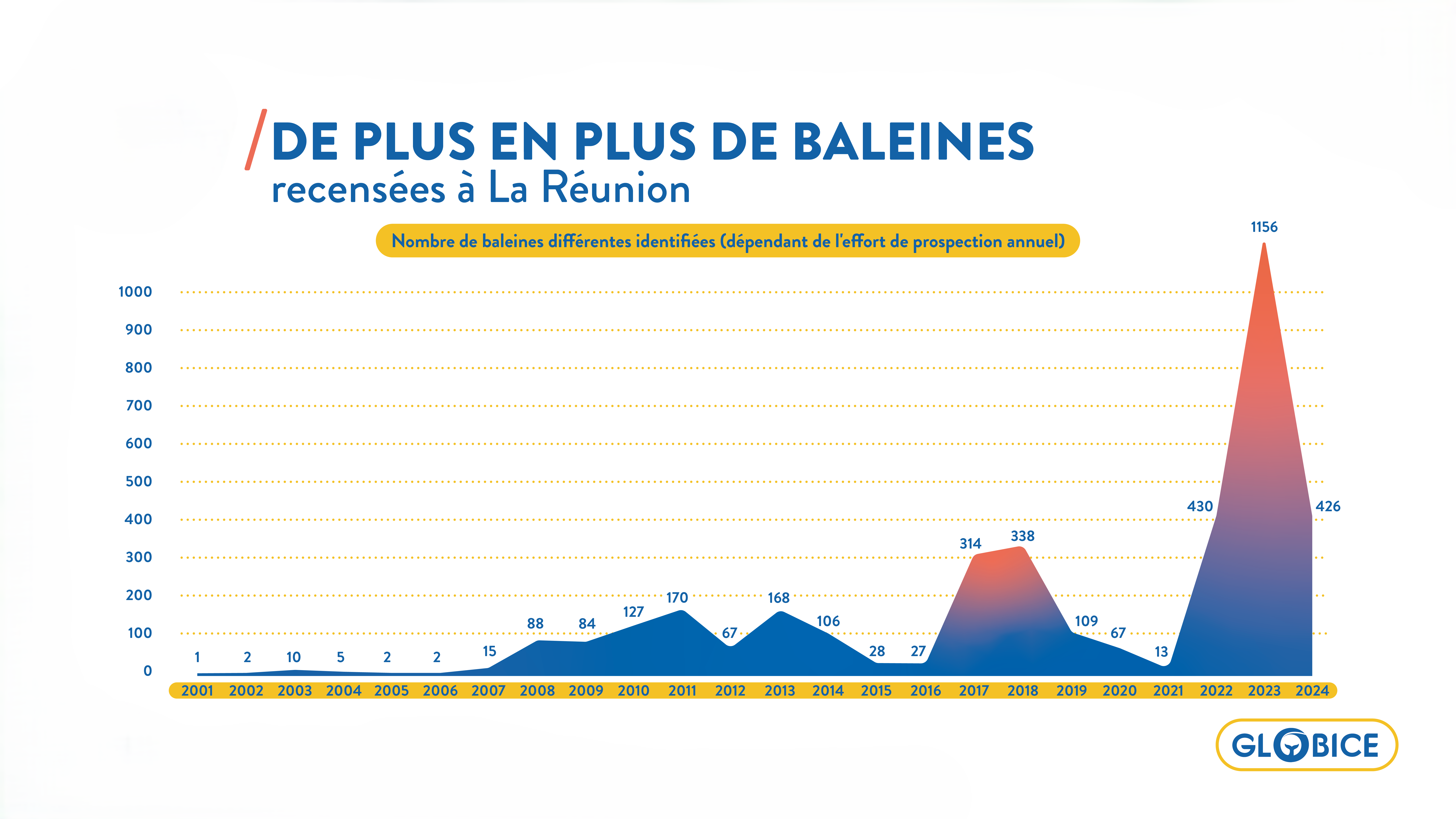

Globice mène depuis 2004 des suivis en mer pour recenser les baleines à bosse fréquentant les eaux de La Réunion durant la « saison baleines ». Les effectifs varient de manière significative d’une année sur l’autre. A titre indicatif, entre 13 et 1156 individus différents sont identifiés par saison depuis 2004, sur la base de photographies de la nageoire caudale qui constitue la carte d’identité unique et individuelle de chaque baleine.

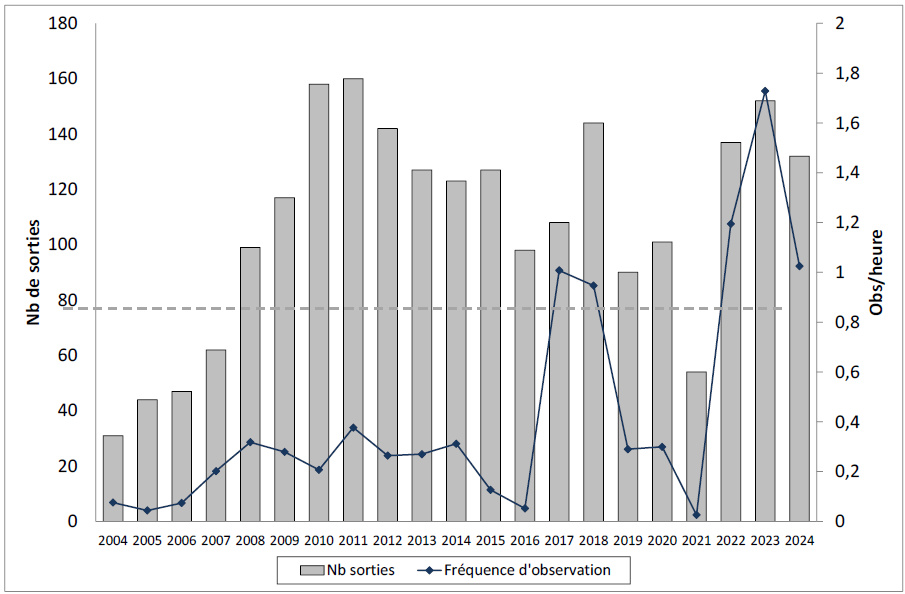

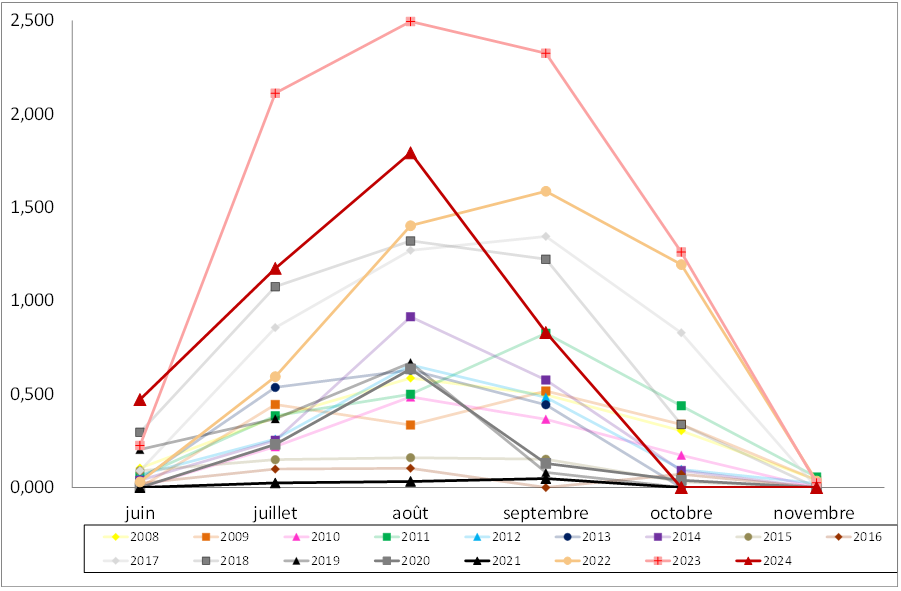

Le graphique ci-dessous illustre les variations de la fréquence d’observation (nombre d’observations par heure de prospection) depuis 2004, ainsi que l’effort de prospection (en nombre de sorties) réalisé par Globice. Les années 2022 à 2024 figurent comme des années de fréquentation des baleines à bosse historiquement hautes à la Réunion alors que l'année 2021 montre un profil inverse.

Les causes de cette forte variabilité inter-annuelle font l'objet de différentes hypothèses. Globice a mis au point un modèle statistique qui fait le lien entre la quantité de nourriture disponible sur les zones d'alimentation et la capacité des baleines à migrer, nombreuses, vers leurs zones de reproduction. Cette hypothèse est affinée chaque année en fonction des nouvelles données disponibles et semble montrer une réelle pertinence au fil du temps.

En terme de nombre d'individus unique observés, la photo-identification des caudales de baleines à bosse (propre à chaque individu) permet de comptabiliser l'ensemble des animaux présents dans les eaux territoriales réunionnaises. L'intensité de l'effort de prospection des équipes de Globice, associé au programme de science participative KODAL, permet bon an mal an d'analyser plusieurs milliers de photos afin de recenser les baleines à bosse.

Bien évidemment c'est un chiffre qui prête à caution et qui est dans tous les cas un minimum, dans la mesure où certains individus échappent à la vigilance collective.

2023 s'avère la meilleure saison enregistrée à La Réunion depuis que sont effectués ces suivis. La tendance générale à la hausse depuis le début des années 2000 atteste que les populations de baleines à bosse se reconstituent dans l'hémisphère sud depuis la fin de la chasse industrielle.

L’analyse de la fréquence d’observation au cours de chaque saison dégage également des profils de saison différents chaque année. Si le pic de fréquentation se situe généralement en août, l’arrivée et le départ des baleines plus ou moins précoces, ainsi que la durée de séjour des individus, peuvent sensiblement faire varier le profil des saisons.

Un taux de fidélité à La Réunion très faible

Le catalogue de photo-identifications que Globice gère et enrichit chaque saison à La Réunion compte, pour la période 2001-2024, 3616 individus différents, identifiés d’après leur nageoire caudale. Sur ces 3616 baleines à bosse, seuls une fraction d'individus ont été observés sur au moins deux années, ce qui montre un taux de fidélité très faible au site de La Réunion, généralement de l'ordre de 4 à 5%.

Une fois à la Réunion, le temps de résidence est variable suivant les individus. En règle générale, 2/3 des individus ne sont aperçus qu’une seule fois au cours d’une saison, et ne sont donc que de passage autour de l’île. Le tiers restant s’établit quelques jours à quelques semaines, principalement des couples mère-baleineau; les individus ne restant que rarement à la Réunion sur l’ensemble de la saison.

Une grande connectivité avec Madagascar

Si des mouvements avaient déjà été observés entre Madagascar et La Réunion d’une saison à l’autre, le programme de suivi satellitaire MIROMEN I conduit par Globice en 2013 a permis de mettre en évidence pour la première fois le très haut niveau de connexion entre La Réunion et Madagascar sur une même saison. La découverte qu’une grande proportion de baleines fréquentant La Réunion rejoignent Madagascar au cours de la même année constitue une avancée majeure en termes de connaissance, démontrant l’important rôle connexe que jouent ces deux îles au niveau du cycle biologique des animaux. L’analyse des trajets migratoires démontrent notamment que les mâles visitent plusieurs sites de reproduction au cours de la saison pour augmenter leur succès reproducteur.

Des routes migratoires de mieux en mieux connues

Le marquage individuel par balise satellitaire des baleines à bosse offre un moyen efficace de compléter les études effectuées dans tout le sud-ouest de l'océan Indien au niveau des populations (génétiques, photographiques).

A ce jour, plusieurs campagnes de marquaque ont été mis en œuvre dans la région afin de mieux comprendre les mouvements des individus pendant la saison de reproduction : à Mayotte et aux Comores en 2014 (Fossette et al., 2014), à Madagascar en 2019 (Cerchio et al., 2018, Trudelle et al., 2016), à La Reunion en 2017 (Dulau et al., 2017), 2019 et 2022 (voir la vidéo ci-dessous), en Tanzanie en 2023 (WCS, pas de publication) et à Maurice en 2024 (Globice et Attitude Foundation, pas de publication).

L'ensemble des traces sont accessibles dans la cartographie interactive disponible sur le site du Consortium de recherche IndoCet.

Le chant des baleines comme indicateur de connexion des populations

Le chant des baleines, émis uniquement par les mâles dans un but de reproduction, est le plus structuré et complexe des chants des cétacés. Il se décompose en un enchaînement de phrase type, que l’individu répète au cours de longues sessions de chants. La particularité de ce chant est qu’il se transmet de façon horizontale, c’est-à-dire entre individus se trouvant à proximité, et non de génération en génération. Cette caractéristique offre la possibilité, en analysant et comparant la composition des chants d’évaluer les niveaux d’échanges entre différents sites de reproduction.

Les premières analyses des enregistrements réalisés grâce au réseau d’hydrophones déployés dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien en 2018 et 2019 par Globice et ses partenaires semblent montrer une transmission du chant des côtes Africaines (Tanzanie) vers le Nord Ouest de Madagascar en fin de saison 2018, et une adoption de ce même chant sur l’ensemble des sites de reproduction du Sud Ouest de l’Océan Indien en 2019.

Cette tendance de chants se répandant d’ouest en est va être une des hypothèses à confirmer avec les nouveaux déploiements dans les années à venir (dans le cadre du programme COMBAVA) afin de comprendre à une plus large échelle la connectivité des populations de baleine à bosse pendant les périodes de reproduction. Pour mieux comprendre ce champ d'étude, vous pouvez consulter l'animation pédagogique ci-dessous.